物种间的互惠关系在生态功能和生态系统服务中发挥着至关重要的作用。互惠网络通常表现出连接度低、嵌套性和模块性强等结构特征。同一区域内不同类型互惠网络驱动机制分异的研究目前还未见报道。

2025年3月,由中国科学院西双版纳热带植物园研究者发表于Global Ecology and Conservation的文章Evaluating drivers shaping the structure of bird-plant pollination and seed dispersal mutualistic networks in a subtropical evergreen broadleaf forest,研究了亚热带常绿阔叶林中鸟类-植物的传粉和种子散布互惠网络结构的驱动机制,探讨了物种相对多度、物候重叠、形态学限制/匹配对两类鸟类-植物互惠网络结构的相对重要性,并研究了植物果实营养含量与物种在种子散布网络中重要性的相关性。

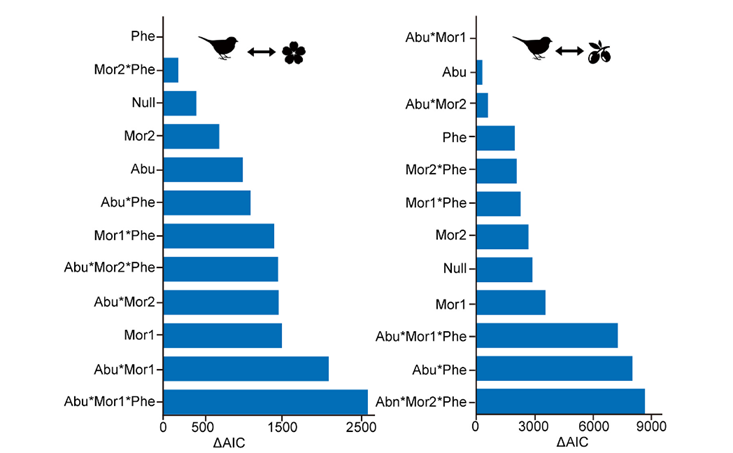

研究在云南省哀牢山的亚热带常绿阔叶林中进行,海拔2300米至2600米。研究者通过人工观测和红外相机监测的方法获得了35平方公里研究区域内2021年5月至2022年7月期间所有开花植物与结果植物与鸟类的互作。同时,利用样线法进行每月1次的鸟类群落调查,并通过实际测量和数据收集获得鸟类及植物(花和果实)的相关形态学数据。研究构建了基于物种相对多度、物候重叠、形态限制模型和形态匹配模型的互作概率矩阵,同时构建了考虑不同因子结合的互作概率矩阵。利用似然法获得可以预测观测互作频率的最佳模型。通过构建随机网络,研究了不同互作概率模型对预测观测网络水平指数(网络连接度、嵌套性、均匀度、互作非对称性和专性)的有效性。分析了水分、油脂、蛋白质、纤维素、碳水化合物和能量与种子散布网络中物种重要性(物种度、互作频率、物种强度和对嵌套性的贡献)的关系。研究共记录24种开花植物与30种鸟类互作,36种结果植物与46种鸟类互作。研究发现,鸟类与植物的物候重叠是解释传粉网络中互作频率的最重要因素,而种子散布网络中,物种相对多度与形态限制共同解释了物种间互作频率。

图1 (A) 由物种多度(Abu)、物候重叠(Phe)、形态限制(Mor1)和形态匹配(Mor2)模型以及所有可能组合的互作概率矩阵ΔAIC值。Null是所有成对互作具有相同概率的零模型。最佳拟合模型设定为ΔAIC = 0。

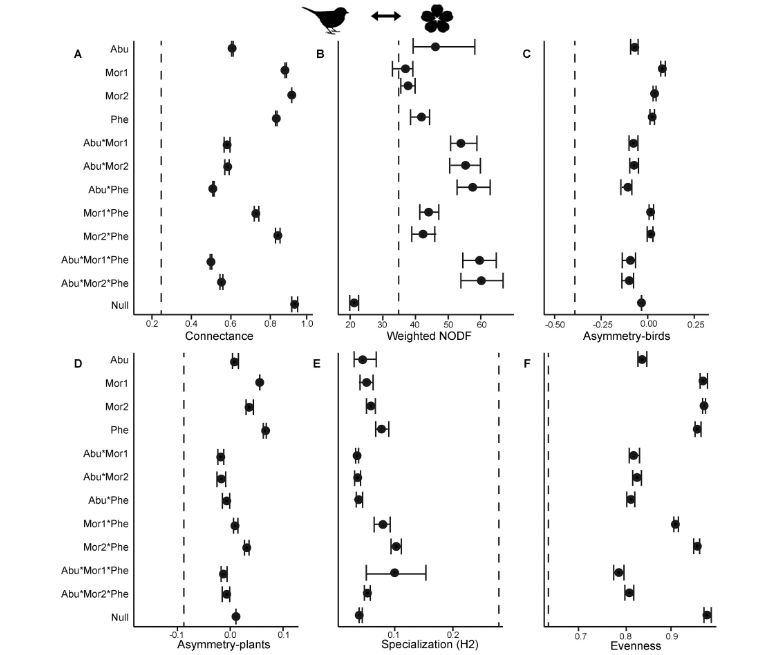

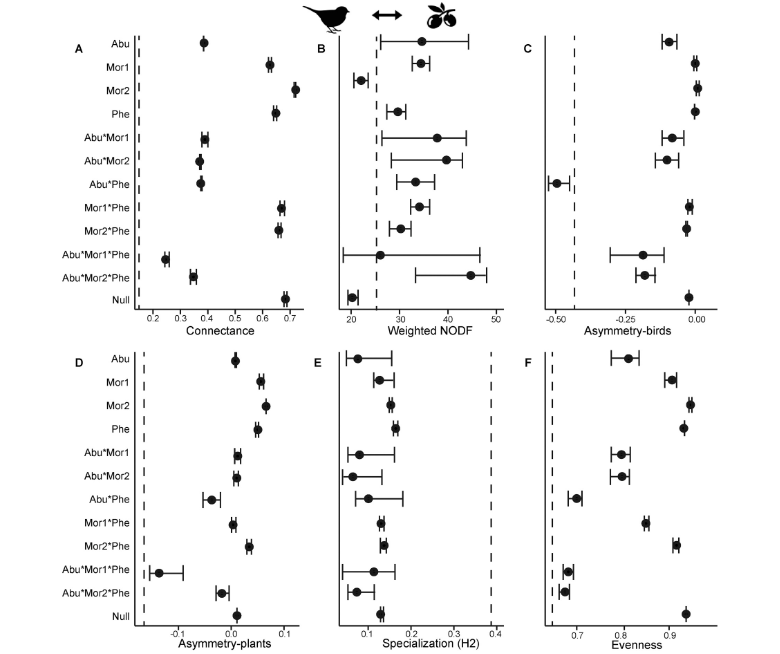

在网络水平指数方面,形态限制模型可以预测传粉网络的嵌套性,而考虑物种相对多度、物候重叠和形态限制共同作用的模型可以预测种子散布网络的嵌套性。两种互惠网络的特化性、连接度或均匀性均不能被该研究考虑的所有模型预测。

图2 不同互作概率矩阵的随机模型平均值和95%置信区间与该研究鸟类-植物传粉网络的网络水平指数观测值。基于物种多度(Abu)、物候重叠(Phe)、形态限制(Mor1)和形态匹配(Mor2)模型以及所有可能组合构建了互作概率矩阵。

图3 不同互作概率矩阵的随机模型平均值和95%置信区间与该研究鸟类-植物种子散布网络的网络水平指数观测值。基于物种多度(Abu)、物候重叠(Phe)、形态限制(Mor1)和形态匹配(Mor2)模型以及所有可能组合构建了互作概率矩阵。

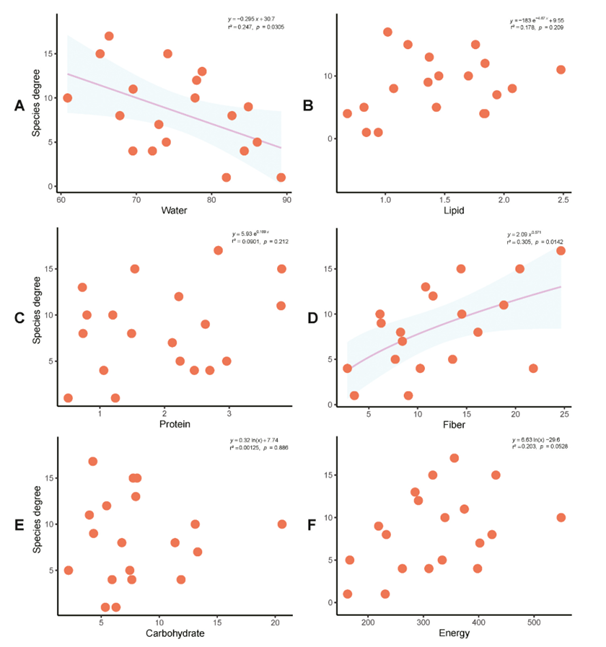

果实的水分和纤维素含量与种子散布网络中植物的物种度和互动强度显著相关,而能量、脂肪和碳水化合物含量则没有显示出显著的相关性。

图4 果实营养含量与物种度的相关性。( A)水分,( B )油脂,( C )蛋白质,( D )纤维素,( E )碳水化合物,( F )能量。

致谢:该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院西双版纳热带植物园“十四五”规划、云南省基础研究计划及中国科学院战略性先导B类专项的支持。感谢哀牢山森林生态系统研究站及云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的鼎力支持和帮助。

封面是野外拍摄照片。A: 多果新木姜子-黑胸鸫(Neolitsea polycarpa-Turdus dissimilis); B: 红河冬青-黄臀鹎(Ilex manneiensis-Pycnonotus xanthorrhous); C: 血满草-酒红朱雀(Sambucus adnata-Carpodacus vinaceus); D: 马缨杜鹃-灰头鸫(Rhododendron delavayi-Turdus rubrocanus); E: 云南多依-灰腹绣眼(Docynia delavayi-Zosterops palpebrosus); F: 高盆樱桃-蓝喉太阳鸟(Cerasus cerasoides-Aethopyga gouldiae).(杨必成,和雪莲摄)

本文转载自公众号“EATING的自然口袋”,作者推文兆